【脳腸相関】健康に影響する脳と腸の関係性

「脳と腸が密接に繋がっている」という話を聞いたことはありますか?

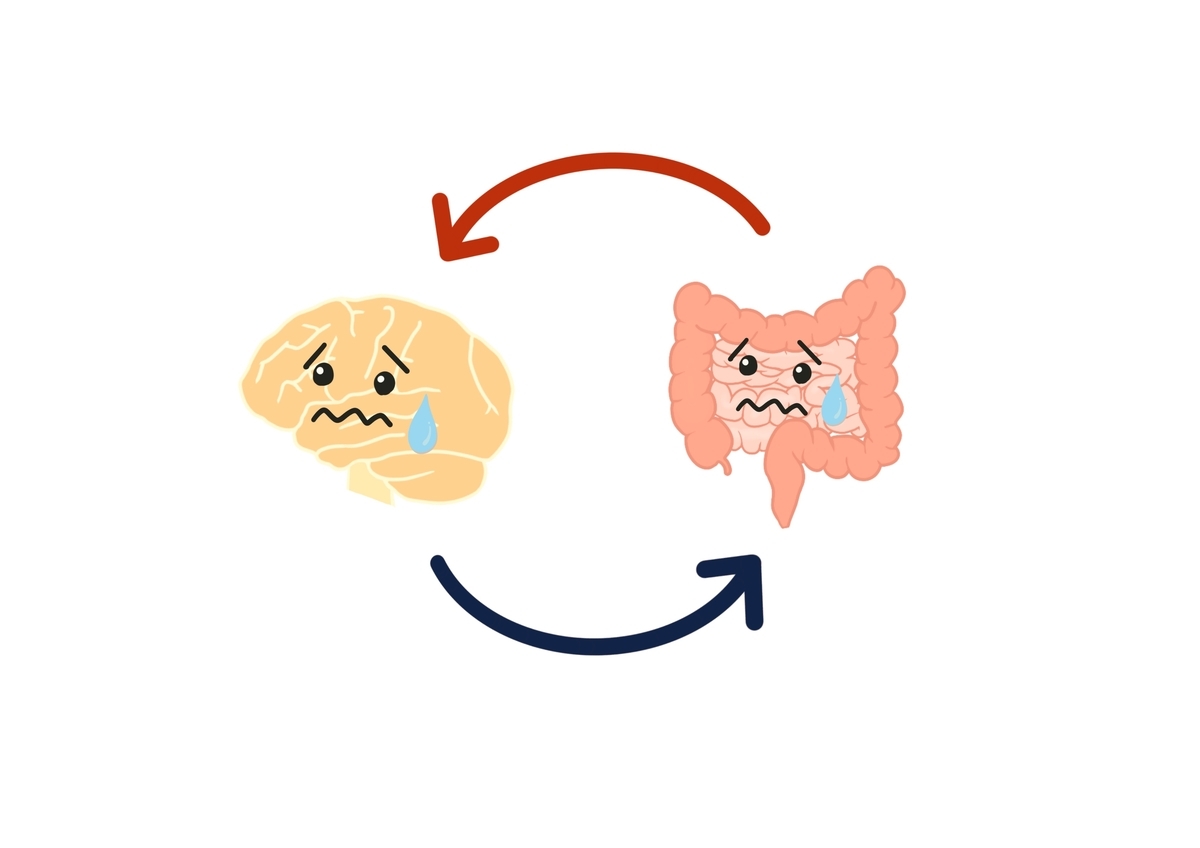

実は、私たちの感情やストレス、そして健康状態は、脳と腸が互いに影響し合う「脳腸相関(のうちょうそうかん)」と呼ばれる仕組みによって大きく左右されています。

本記事では、脳腸相関の基本的な仕組みや、どのように日々の生活に影響を与えているのかをわかりやすく解説します。

腸内環境を整えることで心身の健康をサポートする方法もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください!

脳腸相関(のうちょうそうかん)は、脳(中枢神経系)と腸(消化管)が密接に相互作用していることを指します。この関係は「脳腸軸」とも呼ばれ、私たちの身体と精神の健康に深い影響を与える重要な概念です。

脳腸相関のメカニズム

脳と腸は迷走神経や血液中のホルモン・神経伝達物質を通じて、双方向の情報交換を行っています。具体的には以下の要素が関わっています。

迷走神経

脳と腸を直接つなぐ主要な神経で、腸内環境の状態や消化活動の情報を脳に伝達します。また、脳から腸に指令を送り、消化や腸の動きを調整します。

腸内細菌(腸内フローラ)

腸内には多くの微生物が共生しており、これらが神経伝達物質(例:セロトニンやドーパミン)の生成や炎症反応の制御を通じて脳に影響を及ぼします。腸内細菌のバランスが崩れると、ストレスや不安感が増すことが分かっています。

神経伝達物質

腸は「第二の脳」とも呼ばれ、セロトニンの約90%が腸で生成されています。このセロトニンは気分や精神状態を調節する役割を果たします。

免疫系

腸には全身の免疫細胞の約70%が存在しており、腸内環境の状態が免疫反応を通じて脳に影響を与えることがあります。

脳腸相関が影響を及ぼす健康問題

以下のような身体的・精神的な問題が、脳腸相関に関連しているとされています。

ストレスや不安、うつ病

腸内環境の乱れが、セロトニンの生成不足や炎症の増加を通じて精神状態に影響を与えることがあります。

過敏性腸症候群(IBS)

ストレスや不安が腸の働きを過剰に活発化または低下させることで、下痢や便秘、腹痛などの症状を引き起こします。

認知機能の低下

腸内環境が悪化すると、アルツハイマー病やパーキンソン病といった神経変性疾患のリスクが高まる可能性が示されています。

慢性炎症

腸内細菌のバランスが崩れると、慢性炎症が引き起こされ、それが脳の機能にも悪影響を与えることがあります。

脳腸相関を整える方法

食事の改善

発酵食品(ヨーグルト、味噌、キムチなど)を摂ることで腸内細菌を整える。

食物繊維を多く含む食品(野菜、果物、全粒穀物など)を摂取する。

ストレス管理

瞑想、深呼吸、運動などを取り入れてストレスを軽減することで、脳腸相関のバランスを保ちます。

十分な睡眠

睡眠不足は腸内環境やストレスに悪影響を与えるため、質の良い睡眠を確保することが重要です。

プロバイオティクスとプレバイオティクスの摂取

プロバイオティクス(善玉菌を含むサプリメントや食品)で腸内細菌を補強。

プレバイオティクス(善玉菌のエサとなる物質)を摂取して腸内環境をサポート。

脳腸相関は、心身の健康を維持するために欠かせない要素です。普段の生活習慣を見直し、この関係を意識することで、より良い健康状態を目指すことができます!